毛泽东四赞邓演达

常云岐

毛泽东赞扬邓演达:以身殉志,不亦伟乎!

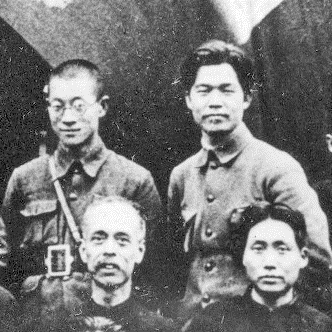

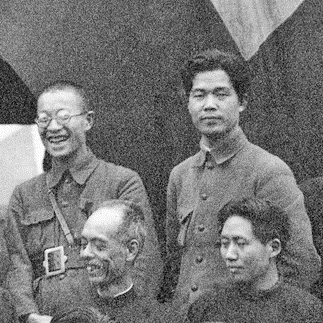

毛泽东(前排右)和邓演达(后排右)

一九二七年三月,国民党二届三中全会在汉口南洋大楼召开,毛泽东(中排右三)、邓演达(后排右三)等合影。

2025年3月1日,是中国共产党的“亲密战友”、中国农工民主党的创始人邓演达诞辰130周年。邓演达作为中国国民党左派领导人之一,坚持同中国共产党密切合作,以艰苦卓绝、坚贞不屈的革命精神,为我国民主革命立下了不朽功绩,中共老一辈革命家对其革命的、战斗的一生赞誉有加,称赞他是“真正的三民主义者”“这人的人格很高尚”……本文讲的就是大革命时代曾与他一起合作共事、并肩战斗过的毛泽东先后四次赞扬邓演达的故事。

一赞邓演达:“坚持革命,没有叛变”

《毛泽东文集》第二卷有一篇文章《反投降提纲》,是毛泽东1939年6月10日在延安高级干部会议上作的报告和结论的提纲。当时,抗战进入战略相持阶段,“国民党投降的可能已经成为最大的危险”,在此危急形势下,毛泽东深刻分析了中国革命的长期性和曲折性,认为“不能设想,国民党整整齐齐一人不剩地投降”,他说:“1927年大革命失败,国民党全党投降帝国主义,举行反共战争……然而还有宋(庆龄)、何(香凝)、邓演达等坚持革命,没有叛变。”这里,毛泽东以宋、何、邓等人的革命事迹,说明党的任务是巩固、扩大统一战线,联合一切爱国进步的国民党人员,孤立投降派和反共分子,继续抗日。“坚持革命,没有叛变”是毛泽东对邓演达的评价,积极而中肯。

毛泽东和邓演达最早的共事记录,是1924年3月13日他们共同出席国民党上海执行部第三次执委会议,会议有一项内容:决议黄埔军校招生事项。当时,黄埔军校对北方考生的招录,委托上海执行部负责,毛泽东作为国民党一大新当选的中央候补执行委员,被派到这里工作,他后来回忆说“我还曾经在上海为黄埔军校招过一期学生”,指的就是此事。邓演达则是作为军校筹备委员会委员列席会议,他此行目的有二:一是劝说蒋介石回粤任职,其在致廖仲恺、汪精卫电文中说“赴甬(宁波)促介(蒋介石)返”;二是途经上海时,传达部署招考学生及物色教职员事宜。

然而,轰轰烈烈的大革命如昙花一现,很快濒临失败。危难时刻,邓演达没有退却,而是一如既往地坚持战斗。1927年4月12日,蒋介石发动反革命政变,邓演达团结国民党左派、联合共产党人发布《讨蒋通电》,号召革命民众去此“叛徒”“败类”“蟊贼”。

到了6月底,武汉形势迅速恶化,邓演达感到事已不可为,被迫出走另寻救国道路。即便如此,他在《告别中国国民党的同志们》中仍然写道:“我一面准备着争斗,一面准备着如果我们的中央确固了革命的纲领,三民主义革命的纲领,坚守着总理的策略,那我必立时受中央的命令立刻回来工作。”

11月1日,邓演达和宋庆龄、陈友仁在莫斯科发表《对中国及世界革命民众宣言》,鲜明地指出:“无论为南京为武汉,皆窃取中国国民党之旗号,曲解及假托革命的三民主义之内容,其实已为旧势力之化身,军阀之工具,民众之仇敌。”

1927年7月24日,中共中央在《对于武汉反动时局之通告》中,对邓演达“坚持革命”的态度给予充分肯定,指出:“但在国民党中央除孙夫人及于右任、彭泽民、陈友仁、邓演达等数人外,余均实行反动,宁愿做军阀的秘书,不愿做革命的群众领袖。”中共老一辈革命家瞿秋白在1928年4月所作《中国革命与共产党》中评说:“邓演达是(国民党)左派中最后所剩的一个。”中共一大代表包惠僧在其回忆录中写道:“国民党的上层人物,只有邓演达是始终走国共合作的路线……他对共产党人不猜疑不疏远。”

不久,中共中央决定在南昌举行武装起义。8月1日,《南昌民国日报》头版刊登了《中央委员宣言》,这是起义后第一个重要文件,署名的不仅有共产党员,还有邓演达等国民党左派。实际上,邓演达并未参与其事,但其政治主张、左派身份早已得到共产党人的尊重和信任,故此把他的名字也列在其中。周恩来后来评说:“在武汉时,若以邓演达为中心,不以汪精卫为中心,会更好些”,并说“假如邓演达没有走,仍与他合作,是还可以用国民党旗帜的”。当然,历史不能假设,但邓演达“坚持革命”的精神,始终为共产党人所铭记。

二赞邓演达:“倒是邓演达肯同我合作”

1946年7月1日,萧三在《晋察冀日报》发表长文《毛泽东同志在大革命时代》,提到:“大革命时代作农民运动,陈独秀、彭述之不同我合作,倒是邓演达肯同我合作……和陈独秀、彭述之真是‘讲不进油盐’——不久以前毛泽东同志自己回忆那时的情形这么说。”这是毛泽东又一次肯定老朋友邓演达,文中还写道:“毛泽东同志那时办这件事(指农民运动讲习所)的合作者,只有国民党中很进步的,后来被蒋介石杀了的邓演达。”

大革命时代,对农民问题的关注,使毛泽东和邓演达走在了一起。1926年底,毛泽东在湖南各地农村考察,写出了著名的《湖南农民运动考察报告》,热情讴歌农民运动。邓演达也在很多场合发表演说、撰写文章,指出:“中国的国民革命,可以说是农民革命。”1927年2月,邓演达在政治部下特设了农民问题讨论委员会,聘请毛泽东、恽代英、李达等为委员。2月18日,毛泽东结束考察回到武昌不久,邓演达即邀请他出席农民问题讨论委员会的第一次常会,决定下次开会请他报告农民运动状况。2月23日,毛泽东出席第二次常会,作了题为《中国各地农民运动状况》的报告,3月2日、16日又出席了第三、五次常会。此后,两人交往日益密切。

3月10日至17日,在国民党二届三中全会上,邓演达继续担任改组后的总政治部主任,并兼任中央农民部部长,更加重视农民问题,他明确表示:“以前大半是军事行动,因军事而胜利,今后革命要进到广大的农民的革命。”3月16日,全会通过了邓演达和毛泽东、陈克文联名提交的《农民问题决议案》和《对农民宣言》两个重要文件,邓演达说明指出:“目前农民运动为党的生死关头,亦即估量国民革命之成功,亦即总理农工政策之意。”这两个文件,集中体现了两人对农民问题的一致见解,也为全国农民运动的开展提供了重要保障。此外,两人还一同被大会主席团指定参与查处阳新惨案。

有趣的是,3月10日,国民党二届三中全会开幕当天,与会人员在南洋大楼顶楼的“空中花园”合影,毛泽东、邓演达两人一前一后站在一起,照片有两张,一严肃、一活泼,留下了两人唯一一次两张合影。

4月2日,根据邓演达提议,国民党中执会常委会第五次扩大会议通过了组织土地委员会的决议,邓演达还提议毛泽东等为委员。自4月2日至5月6日,邓演达主持召开了委员会会议3次、委员会扩大会议6次、审查委员会会议4次,形成了7个决议案。毛泽东出席了绝大多数会议,在解决土地问题、农民政权等重大问题上,同邓演达的意见高度一致,指出解决土地问题的意义,第一条是:“使农民得到解放,废除地主及一切压迫阶级的剥削和压迫,实为本题的主要意义。”

但是,5月9日、12日的国民党中执会政治委员会第19次、20次会议,对四个重要决议案表决,决定仅公布《处分逆产条例》和《保护佃农法》,《革命军人土地保障条例》则秘密宣传,最中心的议案《解决土地问题决议》因反对过大而被搁置,投赞成票的仅有邓演达和林伯渠、吴玉章三人。邓演达领导的土地委员会,虽然取得的成果有限,但它为中共后来的土地改革进行了有益探索。

创办中央农民运动讲习所,此乃毛泽东所首倡,其意义不亚于黄埔军校,既是国共合作的典范,也是毛邓之交的见证。早在广州时期,由共产党人彭湃等倡议,即以国民党名义开办了6届农讲所,彭湃、毛泽东等都担任过主办人。1926年底,毛泽东向湘鄂赣三省党部提议,在武昌开办湘鄂赣三省农民运动讲习所,后依1927年2月24日国民党中执会常委会第76次会议决定,将其扩大为中央农民运动讲习所。3月初,国民党中央农民运动委员会第一次会议,推定邓演达、毛泽东、陈克文为农讲所常务委员,经邓演达提议,将原定名额600人再增加200人,因此这届农讲所是历届中规模最大的。

4月4日,中央农民运动讲习所举行开学典礼,身着蓝布长衫的毛泽东主持典礼,全副戎装的邓演达致开幕词,他勉励学员们:“中国的革命必要广大的群众即农民群众参加……农民要赶快起来,与封建势力斗争。”6月19日,邓演达又出席毕业典礼,作《农民运动的理论和实际》的讲演。其间,全所的工作实际上由毛泽东负责管理,邓演达作为中央农民部部长对此是大力支持的。

为加强对全国农民运动的组织领导,1927年3月27日,邓演达、毛泽东等担任常委的国民党中央农民运动委员会召开扩大会议,决议筹备组织全国农民协会,3月30日召开湘鄂赣豫四省农民协会执行委员联席会议,组成中华全国农协临时执委会,邓演达任宣传部长,毛泽东任组织部长,4月9日发表就职通电。此后,临时执委会发布的训令、通告,均由毛泽东、邓演达等联名发表,还筹备召开全国农民大会。虽未开成,但极大地促进了各地农民协会如雨后春笋般建立起来。

随着北伐战争扩大到北方,开展战区农民运动迫在眉睫。因此,在4月26日的国民党中央农民运动委员会第五次扩大会议上,毛泽东提议成立战区农民运动委员会,得到了邓演达的高度重视,会议一致通过了这一提议,并决议由毛泽东担任筹委会主席。4月28日,由中央农民部、全国农协临时执委会、总政治部联合组织的战区农民运动委员会成立,邓演达任委员会主任,毛泽东任常委。5月5日,两人还一同出席欢送会,战区农运委员随军进击河南,指导战区农民运动。此外,两人一同受聘为湖北省农民运动委员会委员,一同在湖北省农民代表大会上被选为大会名誉主席。可见,两人在这一时期共事之密切。

在毛泽东、邓演达等人的共同努力下,全国各地农民运动蓬勃发展,两人合作密切而愉快。难怪多年以后,毛泽东回忆起当时情形,发出“倒是邓演达肯同我合作”的慨叹,足见与邓演达这段农运情缘在心中分量之重。周恩来评说:“他(邓演达)赞成土地革命,能与我们长期合作,是国民党中的左派……在讨论土地问题时,他和毛泽东同志的意见一致。”

三赞邓演达:“以身殉志,不亦伟乎”

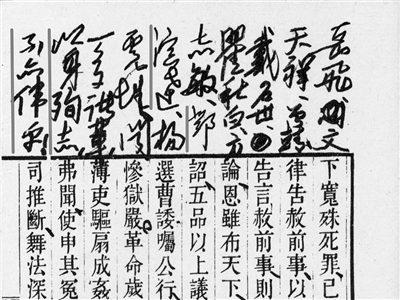

毛泽东曾在阅读“二十四史”《新唐书》卷一一三《徐有功传》时,写下批注“命系庖厨,何足惜哉,此言不当”。并由此发叹:“岳飞、文天祥、曾静、戴名世、瞿秋白、方志敏、邓演达、杨虎城、闻一多诸辈,以身殉志,不亦伟乎!”这里,毛泽东又一次提到了好友邓演达,并把他与古代民族英雄岳飞、文天祥和著名共产党人瞿秋白、方志敏及爱国民主志士杨虎城、闻一多等一同论列,一个“伟”字,足见其在毛泽东心目中的地位之高。

1930年5月,邓演达回到上海,一面积极筹建新的组织,一面主动找中共负责人商谈建立反蒋联合阵线,但当时中共深受“左”倾机会主义路线影响,对邓演达的主动合作不予理睬。在此情形下,邓演达没有失望,还把希望寄托在当时不是中共主要负责人的毛泽东身上,说“看来共产党在‘左’倾机会主义占上风的时候,联合阵线是不可能实现的,将来如果毛泽东一派当了权,我们是可能合作的”。周恩来回忆说,“1930年邓演达回国后,曾找到我们谈判合作反对蒋介石”,亦可印证这一事实。

8月9日晚,在邓演达的不懈努力下,借用著名音乐家黎锦晖位于上海法租界萨坡赛路290号(今淡水路332弄1号)的住宅,召开了农工党历史上的第一次全国干部会议,标志着中国国民党临时行动委员会(简称临委会)正式成立。这次会议通过了邓演达起草的纲领《我们的政治主张》,选举了由25人组成的中央机构——中央干部会,邓演达任总干事。临委会于1935年11月易名为中华民族解放行动委员会、1947年初定名为中国农工民主党。临委会的成立,对南京反动政权造成了极大威胁,蒋介石不惜悬赏30万元缉捕邓演达。

1931年8月17日,由于叛徒陈敬斋的告密,邓演达不幸被捕。在法庭上,面对法官的审问:“你是不是共产党分子,你为什么要反对政府?”邓演达慷慨激昂地回答:“我不是共产党,但是我要革命。蒋介石背叛三民主义,投降帝国主义,我们要恢复孙中山联俄、联共、扶助农工的三民主义,实行耕者有其田,建立农工平民政权。”在监狱里,面对蒋介石的高官厚禄引诱,邓演达严词拒绝,并以“我写反蒋文章,不是我邓演达要写,是中国人民要我写”作答。

11月29日深夜,邓演达被秘密杀害,以鲜血践行了他秉持的“牺牲、不怕死,是革命党员的本分”的信念。新中国成立后,党和政府把出卖邓演达的叛徒陈敬斋缉拿归案,判处死刑,为邓演达报仇雪恨。

四赞邓演达:“这个人很好, 我很喜欢这个人”

1978年12月20日,著名历史学家周谷城在《光明日报》发表了《回忆毛泽东的教导》的长文。周谷城提到,1961年五一节,毛泽东来到了上海,5月3日下午3时,毛泽东在上海的住处单独接见了他,谈论诗词。后来,两人转而谈政治,周谷城偶然提及了农工党创始人邓演达,毛泽东随即问:“你认识邓?”周谷城回答说:“我认识。”毛泽东说:“邓演达先生这个人很好,我很喜欢这个人。”

我们可以从周谷城的《莫逆于心两共鸣》《我随毛泽东从事农民运动的回忆》两篇文章,对三人关系管窥一二。周谷城回忆道:“1927年春,我到了武汉,在邓演达同志领导的总政治部做整理农民运动材料的工作,并把在长沙为省农民运动讲习所写好的一篇讲稿,题目叫《农村社会之新观察》,拿给毛泽东看。毛泽东说:‘这篇文章是花了工夫的,最好在报上发表。’”文章在《中央副刊》上连载,反响很好。邓演达看到后,也深为赞赏,对周谷城说这是一篇好文章,并说周谷城很懂得农村经济。

后来,邓演达要组织战区农民运动委员会,到河南前线去做地下工作,想要周谷城去任秘书,但他因病未就。毛泽东知道后,亲自来找周谷城说:“战区农民运动委员会你既不想去,可否到全国农民协会工作?”周谷城回答说:“很好。”于是,周谷城在中华全国临时农协执委会当了一名宣传干部。

邓演达归国后,拟另组新党,常嘱约周谷城为筹组新党发起人,有一次畅谈此事至深夜,周谷城答谓“道德方面的支持我竭全力”。新中国成立后,周谷城于1952年加入农工党,1958年在农工党七大上当选为中央主席团成员,1987年以89岁高龄在农工党九届三中全会上当选为中央主席,继承了邓演达先生未竟的革命事业。

毛泽东、邓演达、周谷城三人因农运结缘,又何尝不是一种奇遇呢?周谷城曾作七绝四首。第一首《农运同心》,曰“农民运动开新纪,莫逆于心两共鸣”,讲的就是大革命时从事农运的事迹。最后一首《后继有人》,有“领导英明功在党,凯歌声里慰忠魂”之句,表明在共产党英明领导下,农工党后继有人、健康成长,邓演达先生倘若地下有知,当得以安慰吧!

今天,邓演达先生平生为之奋斗的理想,不仅业已实现,而且大大发展,先生当含笑于九泉。邓演达“百折不挠”“殉难不苟”的精神,永远值得我们景仰和学习!(本文刊载于《人民政协报》2025年3月2日第7版,作者系农工党中央宣传部宣传教育处二级调研员)